MOA美術館は、日本美術を中心とした展示活動と共に茶の湯や芸能、和食などに取り組み、日本文化の継承と発展に努めています。

2017年に世界的に活躍する現代美術作家・杉本博司と建築家・榊田倫之のデザインにより、現代的な建築意匠の美術館に生まれ変わりました。

Event

MOA美術館は、日本美術を中心とした展示活動と共に茶の湯や芸能、和食などに取り組み、日本文化の継承と発展に努めています。

2017年に世界的に活躍する現代美術作家・杉本博司と建築家・榊田倫之のデザインにより、現代的な建築意匠の美術館に生まれ変わりました。

| 日時 | 2023年11月5日(日)- 7日(火)10:00~17:30 |

|---|---|

| 会場 | MOA美術館(静岡県熱海市桃山町26-2)開館時間 10:00~ |

| プログラム |

― 10:00 | 受付 ― 10:30~11:30 | 茶の湯体験 同時開催の展覧会「十三代三輪休雪と茶の湯」展にちなんで茶の湯体験をお楽しみいただきます。下記の工芸作家によるミニトークを予定しています。 [ ミニトーク ] 11月5日(日) 藤沼 昇(竹工芸 人間国宝) 11月6日(月) 福島善三(陶芸 人間国宝) 11月7日(火) 十三代三輪休雪(陶芸 萩焼) ― 11:30~13:30 | 食事会(5日~6日 和食 / 7日 洋食) 有機農法・地産地消の食材を使用した和食と、鎧塚俊彦シェフの洋食コース料理からお選びいただけます。和食プログラムでは、人間国宝 福島善三の器を使用いたします。 ※和食会場と洋食会場は異なります。

― 14:00~16:00 | 熱海座 坂東玉三郎 能楽堂特別舞踊公演 人間国宝 坂東玉三郎による舞踊公演。今回は、壇浦兜軍記より「三曲糸の調」を上演いたします。 ― 16:00~17:30 | 展示販売会・展覧会鑑賞 |

| 参加費 | <和食コース>おひとり様 45,000円(税込) <洋食コース>おひとり様 49,000円(税込) [ 料金に含まれるもの ] (1) 茶の湯体験代 (2) 食事代 (3) 能楽堂公演鑑賞料 (4) MOA美術館入館料 |

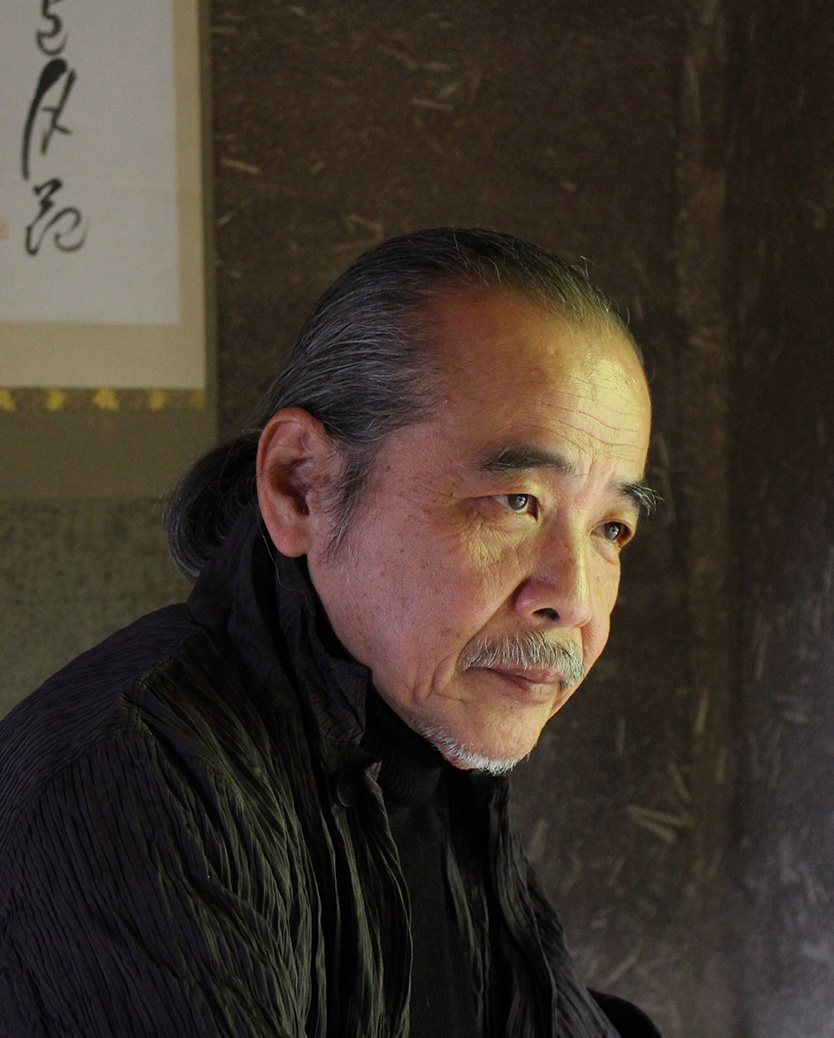

| 1950年 | 東京に生まれる |

|---|---|

| 1957年 | 初舞台 |

| 1964年 | 五代目坂東玉三郎を襲名 |

| 1970年 | 芸術選奨新人賞受賞 |

| 1971年 | 第8回ゴールデン・アロー賞演劇賞受賞 |

| 1978年 | 第15回ゴールデン・アロー賞演劇賞受賞 |

| 1981年 | 第2回松尾芸術賞優秀賞受賞 |

| 1985年 | 第3回都民文化栄誉章受章 |

| 1991年 | フランス芸術文化勲章シュバリエ章受章、中国文化大学名誉文学博士号取得 |

| 1992年 | 泉鏡花文学賞特別賞受賞 |

| 1997年 | モンブラン国際文化賞受賞、第39回毎日芸術賞受賞、第5回読売演劇大賞最優秀男優賞受賞 |

| 2009年 | 第57回菊池寛賞受賞 |

| 2011年 | 第27回京都賞思想・芸術部門受賞 |

| 2012年 | 重要無形文化財「歌舞伎女方」保持者(人間国宝)認定 |

| 2013年 | フランス芸術文化勲章コマンドゥール受章 |

| 2014年 | 紫綬褒章受章 |

| 2016年 | 日本芸術院賞・恩賜賞受賞 |

| 2018年 | 松尾芸能賞・大賞受賞 |

| 2019年 | 第31回高松宮殿下記念世界文化賞受賞、文化功労者、日本芸術院会員 |

| 現在 | 公益社団法人日本俳優協会常任理事 一般社団法人伝統歌舞伎保存会理事 |

竹工芸家 重要無形文化財「竹工芸」保持者

栃木県大田原市に生まれる。八木澤啓造に師事して伝統技法を習得したのち、独創的な造形美を追求し、精緻で力強い作品を制作している。2004年、紫綬褒章受章。近年は「藤沼昇世界にはばたけ子ども未来夢基金」を創設し、世界で活躍する人材の育成に取り組んでいる。

1951 年、山口県萩市に十一代三輪休雪(壽雪) の三男として生まれる。1975 年に米サンフラン シスコ・アート・インスティテュートに留学。81年に帰国後、「不走庵 三輪窯」において作陶に入る。萩焼の概念を打ち破る独創的な表現が常に注目を集めてきた。2019年、十三代三輪休雪を襲名。

福岡県朝倉郡の小石原焼窯元「ちがいわ窯」に生まれる。福岡大学卒業後、家業を継ぎ、小石原焼の伝統技法や原料を用いつつ独創的な作品制作に取り組む。第50回日本伝統工芸展に「鉄釉掛分条文鉢」で日本工芸会総裁賞、第60回展では「中野月白瓷深鉢」で高松宮記念賞を受賞。同様の作風に固執することなく、研究を重ね、独自の造形と釉薬とが調和した作品で高い評価を得ている。